La pêche professionnelle côtière

Pratiques et enjeux en Nouvelle-CalédonieLa pêche professionnelle côtière ou récifo-lagonaire est pratiquée dans la zone côtière, c’est-à-dire dans les eaux qui s’étendent des côtes de la Nouvelle-Calédonie jusqu’à 22 km (12 miles) au-delà des récifs barrières. Elle peut se pratiquer à pied (Province Nord et Îles) ou sur des embarcations de moins de 10 mètres, la pêche embarquée étant la plus pratiquée par les pêcheurs professionnels côtiers. Les techniques de pêche et les espèces pêchées sont variées : au filet, à la ligne, à la main, au casier pour capturer poissons, crustacés (crabes, langoustes), céphalopodes (poulpes, calamars, seiches), mollusques (bénitiers, trocas), échinodermes (bêche-de-mer)…

Pour pratiquer leur activité, les pêcheurs professionnels côtiers doivent détenir une autorisation de pêche délivrée par leur Province et un permis de navigation, qui a l’heure actuelle n’est obligatoire qu’en province Sud. Tout comme la pêche vivrière ou de plaisance, la pêche professionnelle est encadrée par les différentes règlementations provinciales. En effet, les règlementations peuvent varier entre les Provinces et les professionnels et non professionnels en termes de périodes, espèces, quotas, matériels autorisés pour la pêche… En province Sud et Nord, le suivi de la pêche côtière professionnelle repose sur un dispositif déclaratif de l’activité alors qu’en provinces de Îles les données transmises proviennent uniquement des 3 points de vente qui centralisent les produits pêchés.

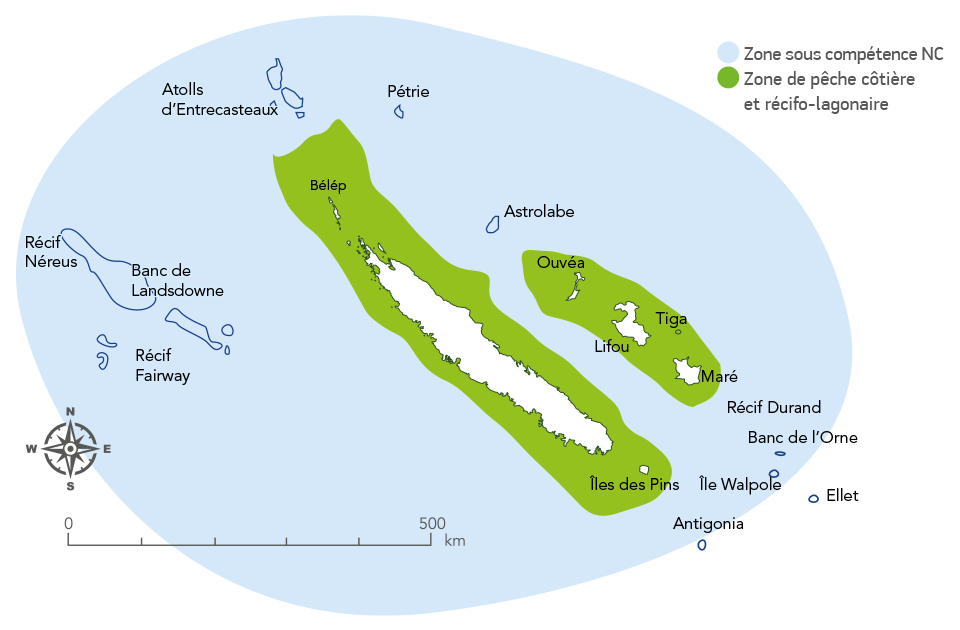

La zone côtière

Sous compétence des provinces de la Nouvelle-Calédonie, ce sont les eaux qui s’étendent de la côte jusqu’à 22 km (12 milles) au-delà du récif barrière.

Source : Observatoire des pêches côtières de Nouvelle-Calédonie (OPC)

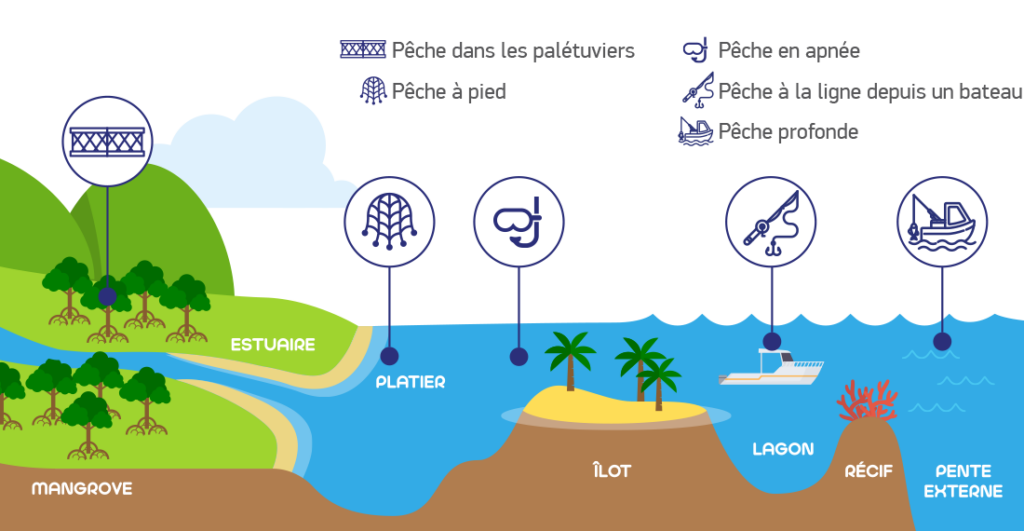

De la côte jusqu’à l’océan, toutes les pêches sont concernées

Source : Observatoire des pêches côtières de Nouvelle-Calédonie (OPC)

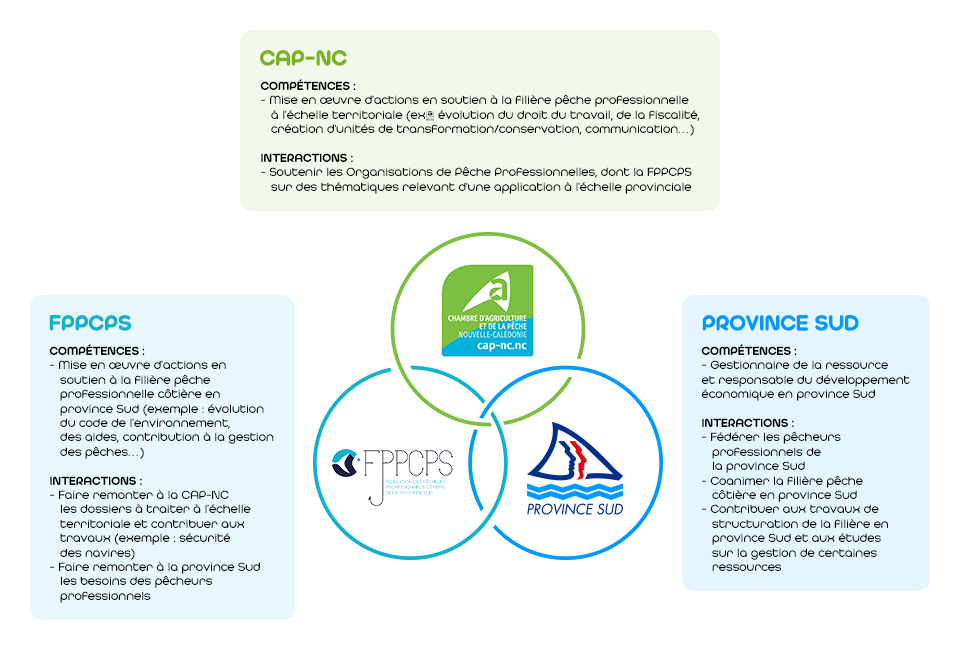

Structuration de la filière pêche côtière

Source : Observatoire des pêches côtières de Nouvelle-Calédonie (OPC)

La synergie entre la FPPCPS, la province Sud et le la Chambre d’agriculture et de la pêche

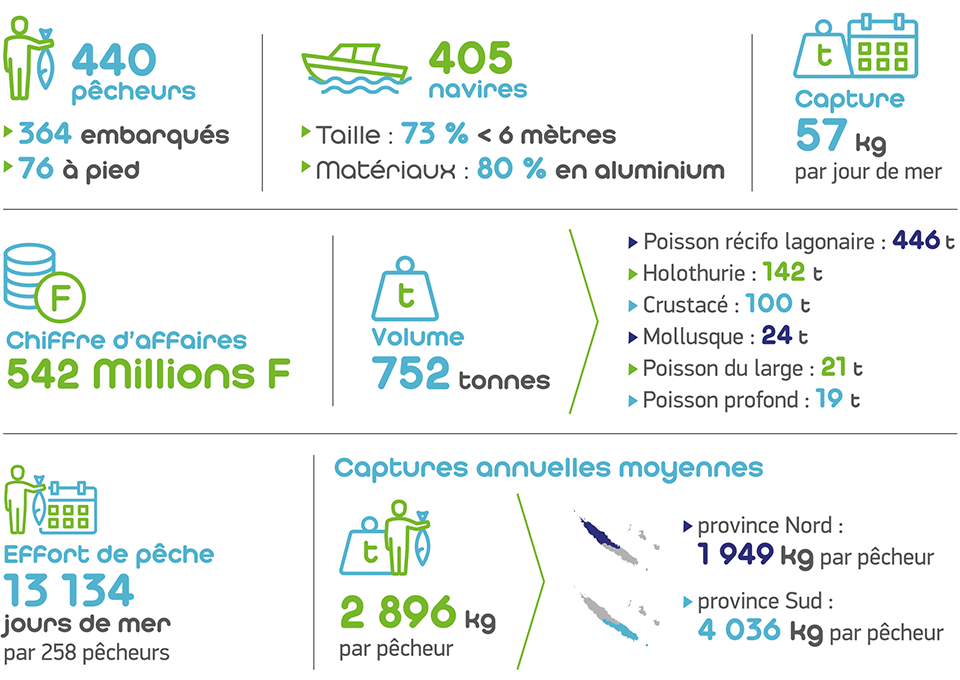

La pêche professionnelle côtière en quelques chiffres

Bilan de l’année 2022 de la pêche professionelle côtière

Source : Observatoire des pêches côtières de Nouvelle-Calédonie (OPC)

Le réel poids économique de la filière pêche professionnelle côtière

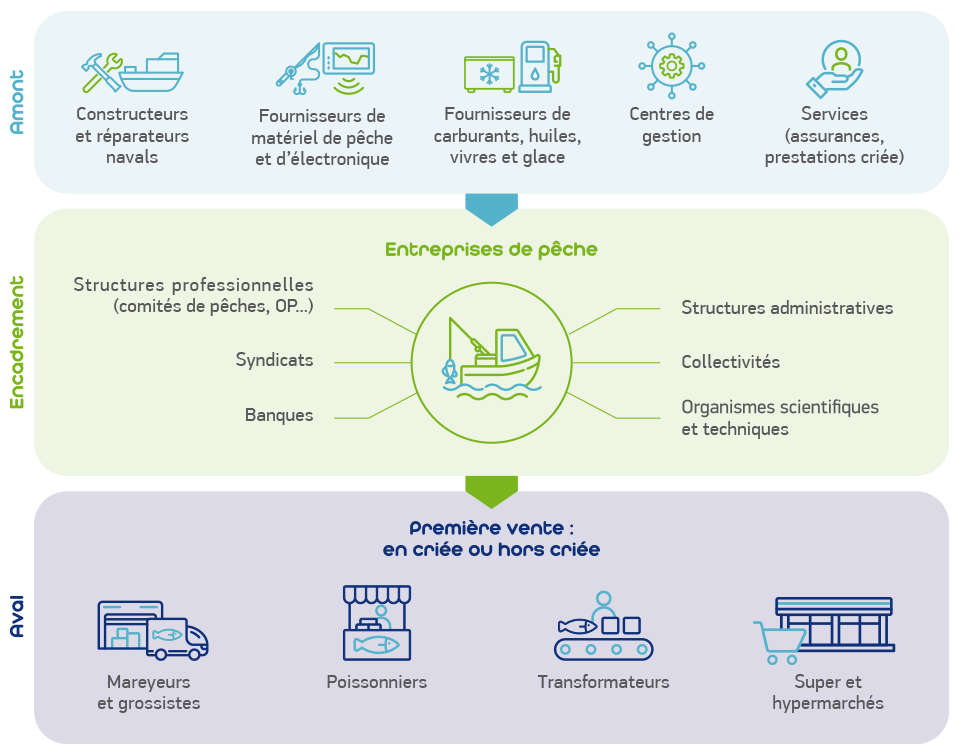

La filière de la pêche côtière est en général uniquement décrite par le nombre de pêcheurs professionnels et le chiffre d’affaires global lié à la première vente des produits de leur pêche. Cette description est très parcellaire car elle ne tient pas compte, entre autres, des impacts socio-économiques indirects sur les maillons amont et aval.

Schéma des maillons de la filière

Source : Observatoire des pêches côtières de Nouvelle-Calédonie (OPC)

Comment identifier un pêcheur professionnel ?

Tout pêcheur professionnel, sans distinction de province doit impérativement détenir une autorisation de pêche provinciale pour exercer son activité. Seule l’autorisation de pêche provinciale fait foi. En effet, l’immatriculation au RIDET (répertoire d’identification des entreprises) et la patente étant un impôt sur la déclaration d’une activité, toutes deux ne peuvent être utilisées à des fins de justifier d’une activité de pêche professionnelle côtière.

Le statut de patron-pêcheur adopté en 2021 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a permis de reconnaître le métier de pêcheur professionnel au même titre que celui d’agriculteur. La concrétisation de ce statut a également permis de créer un corpus de professionnels avec lesquels la Nouvelle-Calédonie peut désormais engager des travaux de structuration de la profession à l’échelle pays. Parmi les avancées majeures réalisées au cours des dernières années, on notera l’intégration de la pêche professionnelle au sein de la Chambre d’agriculture et de la pêche (fin 2021).

En province Sud, l’autorisation de pêche est matérialisée par une carte bleue, pour la pêche générique, et orange pour la pêche d’espèces spécifiques (ex. crabe, vivaneaux, bénitier, trocas, holothuries, corail noir, organisme d’aquarium). Un pêcheur professionnel peut détenir plusieurs autorisations de pêche spécifiques.

Pour obtenir une autorisation de pêche professionnelle en province Sud, le demandeur doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

– Disposer d’un navire avec un permis de navigation en cours de validité et délivré par la Direction des Affaires Maritimes de Nouvelle-Calédonie.

– Être enregistré au RIDET pour l’activité de pêches ou commerce de détail de produits de la mer.

– Ne pas exercer d’autres activités salariées, patentées.

– Être en situation régulière à l’égard du droit du travail et de la règlementation en matière de pêche maritime.

Toutes autorisations de pêche professionnelle côtière ont une durée de validité d’un an. Elles doivent comporter la date de l’année civile en cours (année N) et une date d’échéance au 31 mars de l’année suivante (année N+1). Par exemple, une autorisation de pêche 2024 sera valide jusqu’au 31 mars 2025.

Consommation de poissons lagonaires en Nouvelle-Calédonie

Pourquoi acheter mes produits à un pêcheur professionnel ?

– Éviter de s’exposer à des pénalités.

– Un gage de fraîcheur et de qualité.

– Une garantie sur la traçabilité des produits.

– Préservation de la ressource.

– Soutenir et préserver la filière pêche professionnelle côtière.

Le label pêche responsable, un signe pour des pêcheurs engagés

Le référentiel pêche responsable décrit un mode d’exploitation global à travers lequel le pêcheur s’engage dans de bonnes pratiques telles que la gestion de la ressource, environnement, hygiène, qualité, traçabilité et sécurité. La démarche de certification est volontaire.

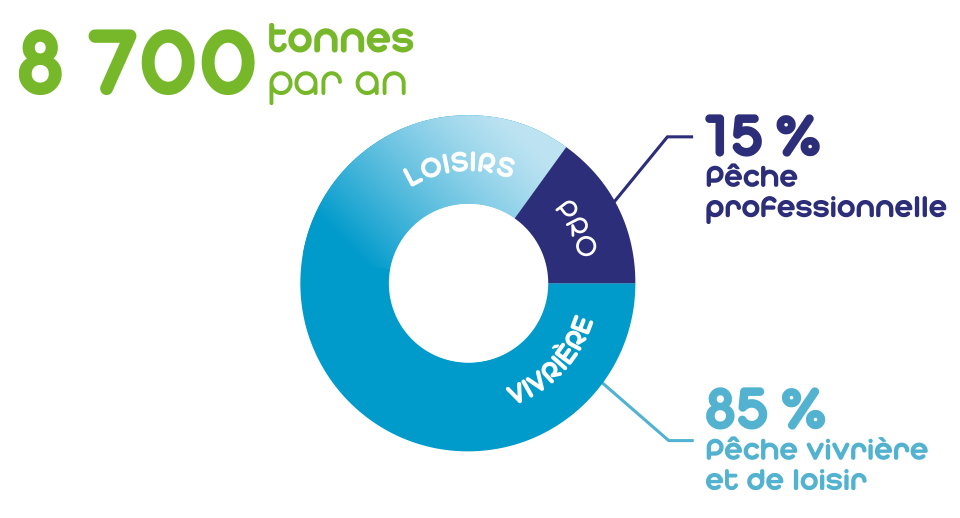

On distingue deux grandes familles de pêcheurs côtiers

Pêcheurs professionnels

La pêche est leur métier, ils sont inscrits auprès du registre du commerce et doivent obtenir une autorisation de pêche délivrée par leur province. Leur production représenterait l’équivalent en volume d’environ 15% de la consommation de produits lagonaires consommés sur le territoire.

Pêcheurs non professionnels

La pêche n’est pas leur métier, ils l’exercent comme loisir et/ou pour se nourrir. Le colportage, la commercialisation, l’exposition à la vente et l’achat des produits de pêche non-professionnelle sont strictement interdites (section 4 article 341-29 du Code de l’environnement de la province Sud). Ces pêcheurs prélèveraient 85% du volume de produits lagonaires consommés sur le territoire.

Source : Observatoire des pêches côtières de Nouvelle-Calédonie (OPC)

Selon une enquête de consommation des ménages réalisée en 2016 par la ERPA, ASS-NC et la DAVAR, la consommation de poissons lagonaires en Nouvelle-Calédonie est estimée à 8 700 tonnes par an (Rapport d’activité 2021, Observatoire des Pêches Côtières de NC). Néanmoins, la pêche non-professionnelle n’étant pas soumise aux même obligations déclaratives (captures) que la pêche professionnelle, les volumes de captures prélevés par les non-professionnels demeurent sous-évalués.